Date création

22/02/06 |

LES NOUES PAYSAGEES

|

| Domaines relatifs |

Zone inondable maîtrisée, bassin de rétention, gestion des eaux pluviales

|

| Principe |

Du dictionnaire, « noue » désigne un terrain périodiquement inondé et décrit également une forme géométrique en angle rentrant. La définition qui nous intéresse est la première à laquelle il convient d’ajouter la notion hydrologique à savoir : espace à ciel ouvert, potentiellement multifonction, conçu de façon à pouvoir être temporairement inondé et se caractérisant par une forme longitudinale et un faible encaissement.

|

| Développement |

Un peu d’histoire : Dans les siècles passés, les biefs, les bisses, les béals et les béalières, étaient des petits canaux chargés d'amener l'eau aux roues à aubes ou aux turbines de moulins, de scieries ou d’usines de tissage. Ils permettaient également d'irriguer les prés et les prairies. Plus loin encore dans le passé, les Romains, grâce à leurs aqueducs, maîtrisaient déjà l'art du transport d'eau en suivant les courbes de niveau. Ces techniques d'un autre age, pourtant propres et renouvelables, ont été trop vite abandonnées au profit d'autres plus critiquables.

Les noues paysagées comportent pour certaines des biefs. Dans des secteurs plus ruraux, les biefs peuvent, par prélèvement des eaux de ruissellement, réintroduisent cette eau dans le sol tout au long du trajet de façon à reconstituer les nappes phréatiques. Ils participent à préserver les ressources en eaux et à retarder les écoulements.

Ce "stockage" permet également par filtration et échanges chimiques d'améliorer la qualité de l'eau. Ainsi, l'eau stockée dans le sous-sol pendant les périodes humides est restituée naturellement au profit des cours d'eau pendant les périodes sèches. Les biefs contribuent activement au soutien d'étiage qui correspondant au jour où le débit d'un cours d'eau atteint son point le plus bas dû à une sécheresse forte et prolongée qui peut être aggravée par des températures élevées.

L’actualité climatique nous rappelle à l’ordre quant à la gestion des eaux pluviales. L'infiltration de l'eau dans le sol s’affaiblit et le ruissellement de surface s’amplifie à cause du drainage et de l'imperméabilisation des sols. De plus les déboisements et les cultures intensives augmentent l'érosion des sols.

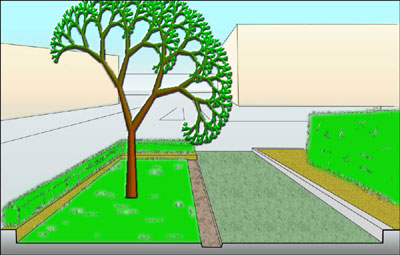

La noue est un espace public, confortable et fondue dans l’aménagement. Il faut donc faciliter leur intégration et leur sécurité. La longueur de certaines noues et leur pente ne favorisent pas toujours cela. La noue doit donc être conçue avec un faible encaissement. Trop profonde, la noue s'insère difficilement dans le paysage et peut être dangereuse pour les usagers.

Ces systèmes de récupération des eaux peuvent jouer un rôle actif dans la maîtrise des ruissellements, la limitation des crues et des inondations grâce à des réservoirs tampons ou de stockage placés sur le parcours.

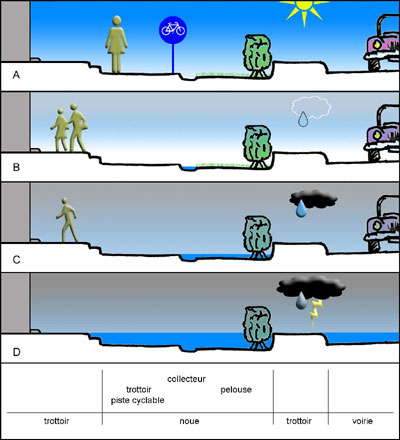

A : Accès total

B : Pluie normale accès total

C : Pluie forte, risque d’inondation le trottoir reste accessible

D : Inondation maîtisée

Dans le cas C : la partie la moins fréquentée s’inonde et stocke l’eau. Les usagers peuvent encore utiliser le passage piéton ou cyclable de la noue. Les passants gardent leurs repères et leur confort. Ils sont de cette manière, tout en restant en sécurité, averti d’un phénomène naturel pouvant éventuellement progresser.

Exemple d’ouvrage enterré de noue urbaine. Le dalot (pré-bassin) est un stockage tampon où vont principalement les eaux pluviales de la noue (cheminement piéton et pelouse), mais aussi les eaux de la voirie, voire un éventuel réseau raccordé. Ce stockage tampon se déverse dans le collecteur public par ajutage (évacuation limitée).

Régime des eaux de pluie dans le cas de pluie courante. L’eau, dans le pré-bassin situé en dessous de la noue, peut être pompée ou dérivée pour stockage à des fins de récupération d’eau et d’utilisation ultérieure. Ce système enterré permet à la noue de rester accueillante et de ne pas être oubliée à cause de son inaccessibilité récurrente.

Les zones inondables ne retiennent de l’eau que lors de pluies importantes. Dans le schéma ci-dessous, l’ouvrage est inondé et maîtrisé lors de pluies exceptionnelles (de manière générale, tous les dix ans mais aujourd’hui cette notion est à prendre avec plus de pragmatisme selon les régions). Le système permet de « jouer » avec l’inertie des stocks et des réseaux. Bien sûr le calcul des volumes de stockage doit être pertinent en prenant compte la pluviométrie des régions, le traitement des eaux, les éventuels systèmes de récupération d’eau, etc…

La partie trottoir de la noue peut être pavée par exemple. L’aspect visuel est important mais l’on cherche aussi à ce que cela soit antidérapant. Une noue doit fournir un sentiment de sécurité (prévoir un accès handicapé avec rampe) et une sensation de bien être. A ce titre il est indispensable de communiquer sur la noue elle-même et sur sa zone (petit panneau d’information). Les usagers doivent être sensibilisés sur son fonctionnement. Il est probable qu’ils la respecteront d’autant plus et se l’approprieront avec plus de responsabilité.

Autre aspect, le passage entre la noue et un espace traditionnel urbain doit être le plus harmonieux possible. L’art de fondre cet espace est de le dissimuler tout en tenant en alerte les usagers du fait que la voirie est tout de même une zone à risque lors de sa traversée sur le passage piéton.

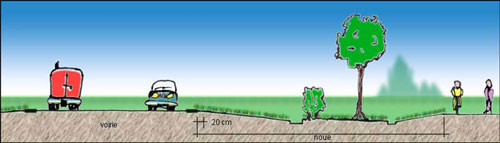

Les noues ont un rôle supplémentaire, celui de « dépolluant » même si ce terme est à prendre avec distance. En effet, dans une certaine configuration, la noue peut assainir en grande partie les eaux souillées des voiries. Cette caractéristique est activée lors des pluies. Les substances (hydrocarbures, graisses des véhicules et autres polluants routiers) répandues sur la chaussée se trouvent balayées sur le bord de la voie et pénètrent dans la noue. Les eaux entraînées se déversent sur la noue et s’infiltrent. Pour une exploitation normale de voirie urbaine, 80% des substances drainés par les eaux pluviales de la voirie sont dépolluées sur les 20 premiers centimètres de la noue.

|

| Pense bête |

- L'étude des bassins versants.

- L'hydrogéologie du site.

- La pluviométrie locale.

- Les cours d’eau.

- La topographie du terrain environnant.

- Son histoire climatique.

- Penser aux essences plantées, les possibles allergies induites...

|

Oui mais

- Le Forum - |

* 04 aout 2006 - Jean.H : Je suis dans un petit village et est-il possible d'adapter ce système en beaucoup plus...

(réponse) -

* 28 juillet 2006 - Sylvie.G : Les niveaux que j'ai obtenus avec le terrassement est faible, comment faire dans les...

(réponse) -

* 22 juillet 2006 - Antoire.D : Avec les informations trouvées dans www.aeu.fr j'ai pris l'option bief ce qui positif...

(réponse) -

* 20 juillet 2006 - Laurent.K : Très bien, j'ai pu obtenir les caractéristiques des bassins versants et effectivement...

(réponse) -

* 14 juillet 2006 - Isabelle.F : J'ai pris l'option des essences étolanes non allergisantes pour ce projet et suivant...

(réponse) -

|

| Déconstruction |

Sur la déconstruction des éléments, il faut bien veiller à ce que l'on fasse d'abord la liste des matériaux recyclable, de ceux qui sont à risque pour l'environnement et ensuite dans la globalité faire en sorte que tout soit identifié. Prendre bien soin de ne rien oublier et pourquoi de chiffrer la revente ou l'élimination...

|

| Déchets |

Suivant la liste des matériaux avec leur caractéristiques completes bien définir les DIS, les DIB et les DI du BTP. Voir ceci avec la liste du code de nomenclature des déchets "traitement des dechets de chantier"...

|

| Recyclage |

Pour cette partie, les matériaux doivent faire l'objet d'une attention particulière afin de voir ceux qui sont recyclable, revalorisable ou ceux qui peuvent être pris pour le réemploi...

|

| Energie grise |

Quelques notions de d'énergie grise afin de voir si les produits ou matériaux utilisés sont pertinents dans la construction...

|

| Programme(s) de recherche relatif(s)

|

PRE060714 :

Etude comparative de Lille-Montpellier sur l'effet des noues en fonction de la pluviométrie locale.

Etude en cours. Fin prévue : Déc. 2006

Responsable : M. Auchon Paul e-mail : paul.auchon@mdrtom.com

|

| Auteur(s)

|

Steve Raïlo Marchal : Etudiant ENSAM 2006

|